本記事はプロモーションが含まれています

足立美術館の季節の見どころを検索している方が迷いがちなランチの選び方や、つまらないと感じないための鑑賞ポイント、休館日の有無や有名な絵の見どころ、駅からのアクセス、チケットは予約必要なのか、代表的な作品は何か、紅葉などの見頃はいつ頃?という疑問、さらに館内は何時間で回れる?などを、初めてでも計画が立てやすい形で整理してお届けします。

・季節ごとの庭園と展示の見どころの全体像

・アクセスと所要時間の目安、混雑期の回り方

・チケットの購入可否や予約不要の可否、料金目安

・館内飲食やランチの選び方、滞在プラン

【足立美術館】季節の見どころの基本

- 有名な絵と横山大観の魅力

- 作品ラインナップと見どころ

- 紅葉の見頃はいつ?

- 何がすごい?

- 館内は何時間で回れる?

有名な絵と横山大観の魅力

横山大観のコレクションが評価の核を成し、足立美術館の展示体験を方向づけています。

大観は、輪郭線を極力用いずに濃淡のにじみで形を立ち上げる朦朧体や、墨と彩色の境界を曖昧にする筆致で自然の呼吸を画面内に定着させました。

屏風や大作では画面の間(ま)を大胆に活かし、余白が空間の奥行きとして機能します。こうした絵肌の要素は、館内の導線設計と呼応し、額縁のように切り取られた庭の眺めと連続して見えることで理解が深まります。

展示空間は、視線移動と明暗のリズムが自然に生まれるよう調整され、四季の光の角度や強さで絵具層の反射が変化します。

朝の斜光では墨の階調がくっきり立ち、昼下がりには彩色層の温度感が増すため、同一作品でも時間帯によって印象が変わります。

加えて、陶芸や書の展示が日本画の主題や文人趣味と繋がり、素材・技法・美意識が立体的に把握しやすくなっています。

横山大観を深く味わう三つの視点

- 絵肌の物質感を見る

にじみ、ぼかし、重ね塗りの境目に注目すると、雨や霞、波頭といった自然現象の気配が読み取れます。 - 画題と季節感の重なりを捉える

松・雲・水の反復は永遠性、楓・桜の変化は時間性を象徴し、館外の季節と共鳴します。 - 庭園との呼応を感じる

白砂青松庭の曲線や石組の配置が画中構図と響き合い、外の写生と内の写意を往復するように鑑賞できます。

保存・展示の面では、作品の劣化要因となる光・温湿度・粉塵への対策が取られており、紙本や絹本の長期安定展示を支える基盤になっています。

こうした環境制御があってこそ、墨の深みや絹の透け感といった微妙な表情が保たれ、鑑賞時の解像度が高まります。

要するに、大観の魅力は筆致の妙だけでなく、展示設計と庭園の統合によって“作品—空間—季節”が一体化して立ち上がる点にあります。

作品ラインナップと見どころ

コレクションは横山大観を中核に、竹内栖鳳の動物表現、川合玉堂の山水、大和絵の伝統を洗練させた上村松園、色面と空気感の新生面を切り開いた菱田春草、線の品位で静謐を築く小林古径、ダイナミックな運動性を画面化する川端龍子へと広がります。

日本画の多様な潮流—写生から写意、装飾から構成へ—を一本の時間軸として体感できるのが特徴です。

展示は定期的な展示替えでテーマが組まれ、同一作家でも初期から円熟期まで技法の変遷を追いやすくなっています。

例えば、春草では朦朧体の模索から輪郭線復権までの揺れ、栖鳳では写生力の積み上げと装飾性のバランスが読み解けます。

日本画の支持体(紙・絹)や絵具(岩絵具・胡粉・膠)の違いを意識すると、色の発色と表面の光沢感の差異が見抜きやすくなります。

陶芸コレクションでは北大路魯山人や河井寛次郎が、土味と釉調の表現で“用の美”を示します。

器形の重心や口縁の厚み、釉のたまりや貫入の出方を観察すると、制作工程や焼成条件のイメージが具体化し、生活工芸と日本画の美意識が同じ地平で理解できます。

庭園を背景とした鑑賞では、画中の季節のモチーフ(松・楓・流水など)と実景が重なり、作品の象徴性がより明瞭に立ち上がります。

以上の点を踏まえると、作家単位だけでなく“素材—技法—空間”の三層で見ることが、見どころを最大化する鍵になります。

紅葉の見頃はいつ?

山陰の気候特性から、紅葉のピークは概ね10月下旬から11月下旬が目安です。

色づきの進行には日照時間の短縮と平均気温の低下、日較差(昼夜の寒暖差)の拡大が関わります。朝晩の冷えが定着するとアントシアニンが蓄積し、赤の発色が深まります。

晴天の午前中は白砂と苔の緑とのコントラストが強く、輪郭がくっきり見えます。薄曇りの日は拡散光で反射が抑えられ、色面の階調が柔らかく立ち上がるため、写真撮影にはむしろ向く場面もあります。

台風通過後や暖秋の年は時期が後ろにずれる傾向があり、降雨直後は石や幹が濡れて艶が増し、落葉の色も濃く感じられます。

鑑賞を最適化する時間帯と回り方

- 開館直後

人流が少なく、主庭の石組や松の陰影が立ちやすい時間帯です。最初に庭園の全景を押さえると、以降の日本画に季節感の“基準”ができます。 - 正午前後

光が強い日はハイライトが出やすく、紅葉の鮮烈さが際立ちます。反射が気になる場合は、室内の鑑賞位置を数歩ずらすと見え方が変わります。 - 午後の後半

低い斜光で紅葉の透過光が増し、葉脈や枝ぶりの立体感が強調されます。館外の明度が下がるため、室内作品の色調が相対的に落ち着いて見え、視覚の疲労も軽減されます。

服装・準備の実用メモ

薄手の上着と歩きやすい靴が安心です。

屋外を長時間歩く施設ではないものの、出入口での寒暖差を感じやすい季節のため、体温調節がしやすいレイヤリングが快適です。

カメラ撮影は館の指示に従い、反射対策としてレンズフードや偏光フィルターを活用すると、白砂のハイライトやガラス越しの映り込みが抑えられます。

要するに、最新の気象傾向を踏まえた訪問計画と当日の光の読みが、紅葉鑑賞の満足度を大きく左右します。

季節別・庭園の見どころ早見表

| 季節 | 庭園の見どころ | 目安の時期 |

|---|---|---|

| 春 | 新芽の松と白砂、山桜の点景 | 3月下旬〜4月中旬 |

| 夏 | 深い緑と滝の涼感、苔の瑞々しさ | 6月〜8月 |

| 秋 | 楓の紅葉と松の緑の対比が鮮烈 | 10月下旬〜11月下旬 |

| 冬 | うっすら積雪の白砂と借景の山並み | 12月〜2月 |

何がすごい?

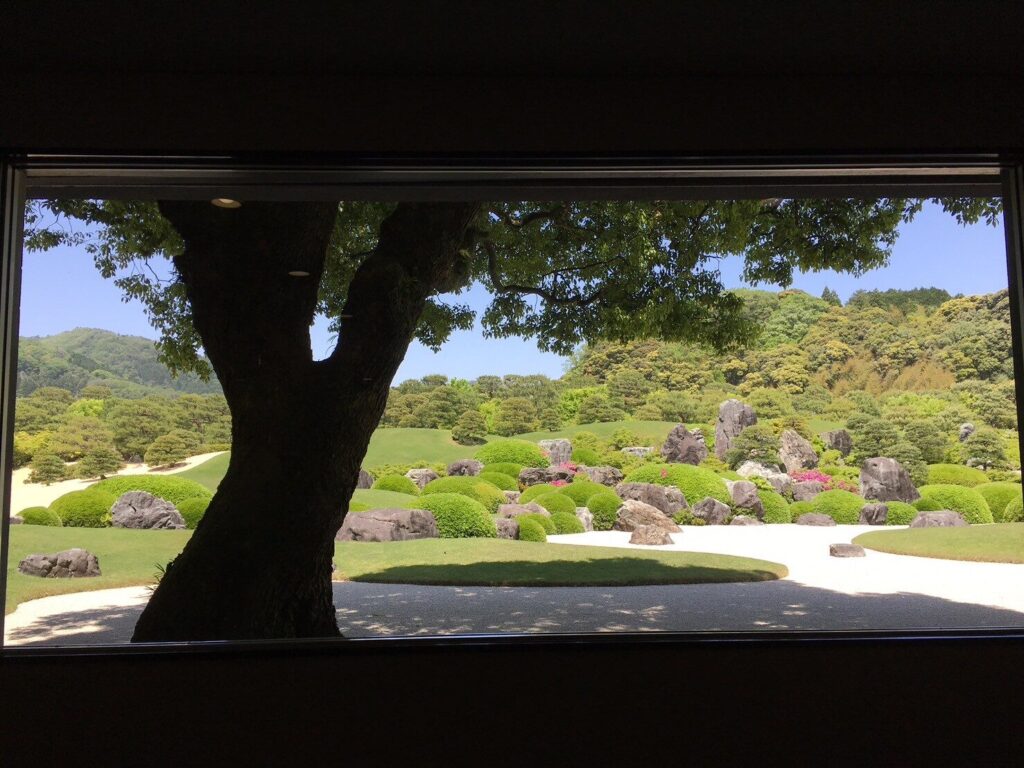

足立美術館の評価は、単に話題性にとどまらず、庭園史や展示設計の観点からも理にかなっています。日本庭園としての完成度、維持管理の精度、借景の取り込み、そして館内から額縁越しに鑑賞する展示思想が有機的に結びつき、唯一無二の体験価値を生み出しているからです。

米国の日本庭園専門誌による日本庭園ランキングで長年首位を維持し、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンでも三つ星を得たというトラックレコードは、この総合力の裏付けとして受け止められます。

まず、庭園のスケールです。

敷地は約5万坪(約16万5,000平方メートル)に及び、枯山水庭、苔庭、白砂青松庭、寿立庵の庭、池庭、亀鶴の滝の庭園という性格の異なる六つのエリアが連続します。

白砂の起伏、松の剪定、石組の重心といった要素が、遠景の山並み(借景)と一体化するように調整され、外部環境の変化(光や風、湿度)までも表現として作品化します。

一般に松の維持は年間を通じての芽摘み・古葉取り・刈込みが求められますが、この庭園では砂紋の更新や苔の保護といった繊細な作業を含めた総合的なメンテナンスが実施され、常に今が最良の状態に近づける運用が徹底されています。

次に、館内の視覚演出です。

大きな開口部やピクチャーウィンドウが“窓は額縁”として機能し、庭を一幅の絵画として切り取ります。鑑賞者の視線は、室内展示の線や面のリズムから、屋外の曲線や陰影へと自然に誘導され、逆に庭の観察が室内の日本画理解を助けます。

特に横山大観の筆致や余白の扱いは、白砂や松の緑、石の量塊感と重なり、写意と写生の往復運動を体感させます。こうした“作品—空間—季節”の三位一体の設計が、ランキングの上位評価を支える根拠になっています。

さらに、評価の持続性も特筆に値します。

トップ評価が単年の偶然でなく、展示替え・季節変化・来館者数の変動を乗り越えて継続している点は、運営・保存・修景のPDCAが機能している証左です。

気候や光環境が厳しく変化する秋冬でも、砂紋の乱れや苔の乾燥を最小化するための緻密な現場対応があり、その結果、鑑賞クオリティが季節を問わず安定します。

要するに、足立美術館が“ナンバーワン”と称されるのは、庭園の造形美だけでなく、維持運用と展示工学が高いレベルで統合されているからだと言えます。

館内は何時間で回れる?

滞在時間は、鑑賞の深さと季節の混雑度で変わります。

庭園と日本画を両立させるなら最短2時間、音声ガイドや喫茶での休憩も含めて腰を据えるなら3時間以上を推奨します。

はじめの30分を主庭(枯山水、白砂青松庭)の俯瞰に当てると、以降の作品理解が一段と進みます。

次の60〜90分で横山大観を軸に近代日本画の主要作をたどり、残りの時間を陶芸・児童画・ショップ・喫茶に配分すると、密度と余韻のバランスが取れます。

音声ガイドを活用する場合は、各ポイントでの立ち止まり時間が延びるため、30〜45分の上乗せを見込むと安心です。

モデルプラン(所要目安)

| プラン | 合計時間 | 配分の目安 |

|---|---|---|

| さくっと満喫 | 約120分 | 庭園全景30分 → 日本画60分 → 陶芸・児童画20分 → ショップ10分 |

| じっくり堪能 | 約180〜210分 | 庭園全景40分 → 日本画90分 → 陶芸・児童画30分 → 喫茶20分 → ショップ10分 |

| 四季集中型 | 約150分 | 庭園(季節の見どころ)50分 → 関連モチーフの日本画70分 → 仕上げ鑑賞30分 |

混雑回避と視覚疲労のコントロール

開館直後は人流が少なく、砂紋や石組の陰影が最も鮮明に見えます。

正午前後はハイライトが強く出やすいため、反射が気になる場合は観覧位置を数歩ずらすだけでも見え方が変わります。午後後半は斜光で色の飽和が落ち着き、作品の階調差が読み取りやすくなります。

視覚疲労を避けるには、15〜20分ごとに屋外の遠景へ焦点距離を切り替え、眼のピントをリセットすると効果的です。

季節・天候による時間調整

紅葉や新緑の最盛期は、屋外の眺望にプラス10〜15分を配分すると満足度が上がります。

雨天時は石や幹が濡れて色が深まり、苔の階調が豊かに見えるため、あえて庭園の滞在時間を伸ばす選択も有効です。風が強い日は落葉の動きが画面効果を高め、写真撮影には独特の表情が出ます。

音声ガイド・休憩・同伴者への配慮

音声ガイドは理解の助けになりますが、説明の密度に比例して滞在時間が延びます。

同行者に高齢の方や小さなお子さまがいる場合は、展示室の切れ目ごとにベンチ休憩を挟み、移動距離を最小化する導線(大観→近代日本画→陶芸→喫茶→ショップの順)を選ぶと無理がありません。

ベビーカーや車椅子での鑑賞は通路幅の広い時間帯(開館直後または閉館前の一部時間)を選ぶとスムーズです。

以上の配分を基準に、目的(庭園重視か作品重視か)、季節(紅葉・新緑・雪化粧)、同行者(家族・友人・シニア)に合わせて微調整すると、限られた時間でも満足度の高いプランに仕上がります。

【足立美術館】季節の見どころの計画

- アクセスと無料シャトル案内

- チケットは予約必要?

- 休館日と開館時間の注意点

- 庭園を眺めるランチ情報

- つまらないと感じる人の声は

- 【足立美術館】季節ごとの見どころを総括

アクセスと無料シャトル案内

最寄り駅はJR安来駅で、無料シャトルバスに乗車して約20分で到着します。

往路は駅前の専用乗り場から随時出発し、復路(美術館発・安来駅行)は出発便ごとの整理券方式です。

整理券は館内入口付近のカウンターで人数分を受け取り、記載時刻に合わせて乗車します。時刻はJRのダイヤ改正に連動して見直されるため、訪問前に最新の運行情報を確認しておくと安心です。

車の場合は山陰道の安来ICから約10分で、無料駐車場は普通車約400台・バス30台を収容できます。

駐車区画は場内の回遊動線に沿って配置されており、混雑時でも出入りしやすい導線になっています。米子・松江・出雲方面の周遊ルートにも組み込みやすく、公共交通と自家用車のどちらでもアクセス性が高い立地です。

混雑期の乗車・来館をスムーズにするためには、開館直後に到着する便を選ぶか、午後の遅い時間帯にずらす工夫が有効です。

大型手荷物は混雑時に座席確保を妨げる場合があるため、駅のコインロッカーや手荷物預かりの利用を検討すると移動が快適になります。

悪天候の日は道路状況やバスの運行に影響が出ることもあるため、余裕を持った行程づくりをおすすめします。

チケットは予約必要?

日時指定の予約は不要で、当日、館内の窓口で入館券を購入できます。

繁忙期でも入場は可能ですが、入館待ちや展示室の滞留が発生しやすいため、開館直後または午後遅めの入館が比較的快適です。

毎週土曜日は小・中・高校生の入館料が無料と案内されており、家族連れの来館計画に役立ちます。決済は各種クレジットカードやiDに対応しています。

音声ガイドは1台600円で日本語・英語に対応しており、台数に限りがあるため先着順です(予約不可)。音声解説を利用する場合は、鑑賞時間が1セクションあたり数分延びるため、滞在計画に余裕を持たせると落ち着いて回れます。

料金や開館時間、割引制度の最新情報は、公式の利用案内に集約されています(出典:足立美術館 開館時間・入館料)

入館料(個人・税込の目安)

下記は個人料金の目安です。2025年4月1日改定の公表内容に基づきます。

訪問時点の最新情報は、必ず現地または公式サイトで再確認してください。

| 区分 | 料金 |

|---|---|

| 大人 | 2,500円 |

| 大学生 | 2,000円 |

| 高校生 | 1,000円 |

| 小中学生 | 500円 |

出典の最新料金に合わせて改定される場合があります。

混雑期の運用や学校行事による無料適用(毎週土曜日の小・中・高校生無料など)は適用条件が示されていますので、来館前に確認すると計画が立てやすくなります。

休館日と開館時間の注意点

訪問計画を立てるうえで、まず押さえたいのが年間の開館スケジュールと季節ごとの閉館時刻です。

美術館は通年開館で、開館時間は4〜9月が9:00〜17:30、10〜3月が9:00〜17:00です。

新館(Annex)は展示替えのために不定期で休館日が設けられ、該当日は本館や日本庭園、魯山人館の鑑賞は可能でも新館の展示は見られません。

2025年は10月23〜24日と11月17〜18日に新館の休館が予定されています。季節の展示やイベントに合わせて時間外の変更が入る場合もあるため、行程を組む際は直近の情報を参照してください。

下記は開館時間の整理です。午前と午後で光環境が変わるため、庭園の見え方や写真の印象も時間帯で変化します。

朝の斜光は砂紋や石組の陰影が立ち、午後の斜光は紅葉や松の透過光が豊かに感じられます。

| 期間 | 開館時間 |

|---|---|

| 4〜9月 | 9:00〜17:30 |

| 10〜3月 | 9:00〜17:00 |

新館への入場(本館・新館連絡通路の通行)は閉館15分前までと案内されています。

展示室の滞留を避けたい場合は、開館直後または閉館前の1時間を中心に動線を組むと、鑑賞密度を高めやすくなります。大型連休や紅葉最盛期は入館待ちが発生しやすいため、移動・休憩・ショップ時間に各10〜15分の余白を持たせると無理のない行程になります。

庭園を眺めるランチ情報

館内の喫茶は二つあり、喫茶室 翠(みどり)では枯山水庭を正面に、コーヒーや紅茶、デザートなどを楽しめます。

喫茶室 大観は池庭を囲む見晴らしが特徴で、島根和牛を使ったカレーや笹巻きおこわなど軽食メニューが揃います。

さらに茶室 寿楽庵では縁起物とされる純金の釜で湯を沸かし、地元の器と和菓子で抹茶をいただけます。いずれも窓越しに“生きた一幅の絵”を眺める体験ができ、鑑賞の余韻をそのまま食事の時間へつなげられます。

混雑を避けるなら、11時前の早めランチか14時30分以降の遅めの時間帯が狙い目です。

展示の切れ目で席に移動すると、鑑賞リズムを崩さず休憩に入れます。食事は軽食中心の構成で、鑑賞の合間に負担が少ないボリューム感です。

アレルギーやベジタリアン対応については、当日のメニューと提供体制が変動するため、着席時にスタッフへ直接確認すると安心です。

席の選び方で見える景色の印象が大きく変わります。

翠は白砂と松のコントラストが強く、晴天時は陰影がくっきり、曇天時は砂面の階調が柔らかく立ち上がります。

大観は水面の反射が季節と時間で表情を変え、午後の斜光では波紋と植栽の色が重なって奥行きが増します。

寿楽庵は器の質感と和菓子の色調が茶室空間に溶け込み、庭の緑とともに“用の美”を意識できるひとときになります。

鑑賞→休憩→鑑賞というリズムを意図的に挟むことで、目と足の疲労が軽減し、後半の集中力が保ちやすくなります。

つまらないと感じる人の声は

「庭を見るだけでつまらないのでは」という不安は、鑑賞のアプローチを少し変えるだけで払拭できます。

窓を額縁に見立てる見方は、庭の光や風、雲の流れといった時間要素を“作品”として捉える方法です。

まずは主庭や白砂青松庭を静かに数分眺め、石組→松→借景の山の順に視線を移すと、構図の重心とリズムが自然に把握できます。

続いて館内の日本画へ進むと、外で見た線や面、色の対比が画面の中でどう抽象化されているかを確認できます。

例えば、墨のにじみは苔や雲の質感と呼応し、余白は白砂のひろがりを連想させます。視覚の疲労を避けるには、15〜20分ごとに遠景へピントを切り替え、数十秒だけ視線を休ませる“視覚リセット”が効果的です。

音声ガイドを併用すれば、作家の背景やモチーフの意味が短時間で整理され、理解と没入感が高まります。

もう一つのコツは、天候や時間帯を味方にすることです。

雨上がりは石や幹が濡れて色が深まり、薄曇りは拡散光で反射が抑えられ、色面の階調が豊かに見えます。

快晴の正午はコントラストを、夕方は透過光による葉の厚みと立体感を意識すると、同じ場所でも違う魅力を掴めます。

庭園と作品を往復しながら、写生と写意のバランスを自分なりに探る過程そのものが、ここでの鑑賞体験の核になります。

【足立美術館】季節ごとの見どころを総括

・季節の見どころの要点は庭園と日本画の調和

・紅葉の最盛期は例年十月下旬から十一月下旬が目安

・窓を額縁に見立てた設計で庭園が一幅の絵として映える

・日本庭園ランキング連続一位で評価の裏付けが厚い

・ミシュランの三つ星評価で海外の信頼性も高い

・開館は通年で季節により閉館時刻が異なる

・新館は展示替えに伴い不定期の休館日が設けられる

・アクセスはJR安来駅から無料シャトルで約二十分

・車は安来ICから約十分で駐車場の台数にも余裕がある

・入館料は大人二千五百円などで最新情報の確認が有効

・予約必要ではなく当日購入で鑑賞を始められる

・音声ガイド六百円で作品理解と庭園鑑賞が深まる

・ランチはMidoriとTaikanで景色と軽食や甘味を楽しめる

・滞在は最低二時間推奨で三時間以上ならより充実

・季節の展示替えを確認し目的の作品が出る時期を狙う